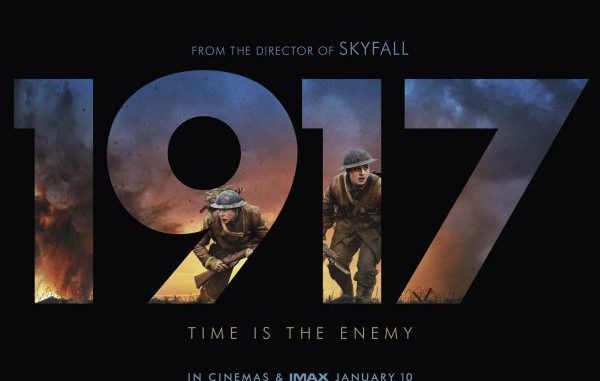

影評|時間就是你最大的敵人,《1917》一鏡到底這樣賺觀眾眼淚

安安大家好~~酋姐又回來啦!?雖然說在2020的奧斯卡,由山姆曼德斯(Sam Mendes)執導的《1917》居然沒有獲得最佳導演(酋姐差點被氣死唷~),但也導致很多捧油超想知道這部描述百年前的一鏡到底戰爭電影到底有什麼驚人之處、我是不是得先做完功課再去看呢??? 廢話不多說,酋姐的影評與心得都準備好啦!

Table of Contents

《1917》:前言

作為一部百年前的歷史戰爭電影,《1917》真的算是我少數在觀影英式歷史電影前(或觀影中),完全不用做任何功課,便能看懂故事的演進。還記得當時看由瑟夏·羅南瑪格·羅比所演繹,蘇格蘭女王瑪麗上斷頭台的《雙后傳》(Mary Queen of Scots)、以三條敘事線輪番進行的《敦克爾克大行動》(Dunkirk),以及邱吉爾為宰相,因二戰久攻不下而芒刺在背的《最黑暗的時刻》(Darkest Hour),這幾部都是很需要在觀影前了解其背景故事(最好還要記得人名??),方能不出戲的繼續看下去。但我必須說,《1917》無疑就是一部爽片,而且還是很神、很有內容的那種。(簡稱神之爽片?)以下我將透過敘事手法、攝影技術、以及小彩蛋及文學隱喻,來為大家分析一下這部神之爽片。

《1917》:一氣呵成的藝術敘事手法

與其他戰爭電影那些充斥曲高和寡的歷史背景、如鴨子聽雷的軍中專業術語背道而馳,《1917》可不走這條老路(喂??),而是以大量的畫面、光影變化與人聲以外的聲音來說故事,這不但是回歸電影藝術性的追求,同時也是致敬電影本質。

如果你有看過由馬丁·史柯西斯導演的《雨果的冒險》(Hugo),應該很難忘記電影中不斷提到的喬治·梅里葉(Georges Méliès)的各種奇幻作品。作為現代電影的先驅,無論是《月球旅行記》、《可怕的土耳其劊子手》、《魔法師與活人頭》,喬治·梅里葉的作品無疑是建立出早期電影的雛形,更也打造出當時視覺文化所能帶給人們的想像之雛形。

當時的電影不需要多加言語,透過人物生動的表情,誇張的戲劇效果(在這裡可以對應到《1917》內不斷出現的爆破及槍戰場面),即可陳述電影的推演、劇情的發展。但在電影文化的不斷發展後,所謂對劇情的要求、合理化與精彩絕倫的標準越發升高,如果無法用畫面成陳述導演與編劇想要傳達的信念或是資訊,便只能投身至透過對白來實現。

回過頭來談論《1917》本身,從敘事角度及過程來談,它成功地將長達五年的第一次世界大戰、參戰軍人的心路歷程、民眾的恐慌與不安、甚至對歷史文物及建築之破壞,完美集中在兩個小時內,你可以說它是很完整的社會縮影,甚至你還可以幫他當作更為藝術性的「紀錄片」。看到結局,如對不熟悉歷史的觀眾來說,我們不會知道英軍到底贏了戰爭沒有,也不會知道下週會不會又要再攻德軍,因為這部電影所要描述的並不是這次或之後的行動到底贏了沒有,而是透過戰爭,「改變了人們什麼」。

《1917》:一鏡到底的技術挑戰

除在敘事手法致敬電影的本質,又被國外影評人戲稱是「紀錄片」的《1917》,最為人津津樂道的便是其「幾乎」一鏡到底的技術挑戰。說到一鏡到底,最讓我印象深刻的便是2009年,由Super Junior《Sorry Sorry》MV的拍攝過程,就已經讓團員大呼很難~呀,那麼一個作為兩個小時的電影,在鏡頭的轉化下都沒有出現過多剪輯的畫面,拍攝上又有多難?

攝影指導羅傑狄金斯(Roger Deakins)及其攝影團隊,很巧妙的運用人物角色的移動,來運作他述說劇情的畫面,攝影機可說是無時無刻「黏」在准下士William Schofield(George MacKay)與Thomas Blake(Dean-Charles Chapman)兩位小兵身旁,紀錄著他們從樹下懶洋洋地醒來、惴惴不安地走進指揮中心、發狂地為了不可能的任務任務穿越槍林彈雨,貿然前往未知的命運。同時之間,正在觀影的我們也跟著他們的腳步,一同見證了第一次世界大戰的血腥殺戮,整整兩個小時都提心吊膽,深怕一個不注意會落入敵軍的陷阱之中。

但當然硬要挑剔的話,在電影開場的30分鐘內,觀影人難免都會有些暈眩,確實需要一點時間來適應,但這種感覺很有趣的是,我們甚至可以把它衍伸觀眾對於戰爭不熟悉所有的噁心感、暈眩感,但隨著電影的推演後,觀影人不但跟著慢慢適應,甚至還有種自己正在帶著VR設備,身歷其境的「沉浸式體驗」,更遑論一個個爆破場面百分百,刺激萬分呀!

《1917》:情感投射與文學隱喻

(一)主角光環

很多這種類型的電影,都會營造出主角就是絕對的「理想主義者」、或是絕對的「好人」,比如說《美國隊長》就是一個很完美的例子。但我必須很認真的告訴你,《1917》這部電影真的不是。William Schofield是個不喜歡多管閒事、有些愛抱怨,但又有點暖的人;Thomas Blake則是有點無腦、有點丑角卻又令人討厭不了他的小胖(喂!),他們兩個都不能算是一味的好人,也在任務執行的過程,歷經多重情感掙扎與轉化,因而造就最後的自己。

回過頭來說說主角光環這件事。與許多的電影相比,《1917》的主角William Schofield真的很沒有主角光環。不但在片頭一開始,就很賽的被朋友Thomas Blake一同被叫進指揮中心,還在不可能的任務執行不久就惡狠狠地被刺傷手、差點被活埋、喝沒幾口牛奶就差點被墜機的機身燒死,好心地救人出來,卻眼睜睜看到Blake的慈善之心卻被敵方所殺,還得放他橫屍片野,最後隻身闖關,最後雖然死不了,但也被搞得不死不活。(以下再寫下去就真惡暴雷無極限,本人決定就此暫停XD)你說說往後他的生命,還能跳動著嗎?

另一個相當諷刺(?)的主角光環,則是三大超紅演員:如本人這輩子永遠的愛人Colin Firth(喂? ?)、Mark Strong以及Benedict Cumberbatch(就是BC奇異博士啦!),不但幾乎都是打醬油的出場(好啦,嚴格來說Mark Strong所飾演的Captain Smith戲份還稍微多一咪咪?),根本就是淪為超級配角,可可說《1917》為使觀影人更能投射在主角的生活體驗之中,甩開戰爭片一定要有一個強勢而當紅主角的定律,可謂用心良苦呀~

(二)休憩的樹、櫻桃樹、花瓣

從片頭開始,William Schofield與Thomas Blake兩人午睡休憩的樹,到兩人在執行不可能的任務當中,所看見德軍砍伐的櫻桃樹等,甚至是大河中的櫻桃樹的花瓣,他們所代表的意義,都是對於回歸田園世界(平凡小老百姓生活)的渴望,更是一種對希望的渴求。

很有趣的是,櫻桃樹的意象在《1917》裡面,不只是賦予了田園的意象,如果你還記得William Schofield與Thomas Blake 在看見一棵棵櫻桃樹皆被德軍砍毀,此處所要隱喻的更有對於生死觀的重新描繪,將東方的生死美學重新轉化,將「死了就是死了」的世界觀,變形成「你殺了一個我,還有千千萬萬個我」的無窮概念,這也跟戰爭為誰而戰,誰又該犧牲奉獻的價值觀不謀而合。

(三)出征曲與家的意象

其實在這部電影中,家的意象是很少被提及的。但透過幾次出現的照片、Thomas Blake的戒指,甚至最為明顯的是William Schofield和Thomas Blake的一段對話。Thomas Blake認為能夠回家哪裡不好,他巴不得能常常放假回家,William Schofield卻說:「回家表示又要再一次的與家分離,表示戰爭還沒結束,我一點也不想回家。」確實點出軍人對家渴望的情感,卻又透露著無盡的懼怕。

第二個在《1917》中令人相當深刻的便是,第二軍團的軍人團團聚在一起,聽著歌者唱著出征曲。這首出征曲歌出軍人對於家的渴望中,卻又帶著對生死的超脫,試圖在另一戰開始前,撫慰軍人千瘡百孔的靈魂。家,就在不遠。(此處的家酋姐個人解讀為死後的世界,或是生前的家)

(四)教堂、女人與小孩

相信大家在看到William Schofield為躲避德軍亂槍掃射的危機,而躲進類似防空洞的小空間,他遇到了一法國女人與小孩,其實兩個人所代表的即是耶穌與聖母瑪莉亞。而如果你有留意細節,你能注意到當時的背景是已斷壁殘垣的教堂,甚至還有一個畫面,停留在破碎的十字架上。這其實所要影射的是,到底對民眾來說,什麼才是救贖?什麼才是希望?當你從前的信仰已經被摧毀,當你的聲音不能被神所聽聞,你人生的信念,又是否會遭到動搖?你是否還能堅持最初的信念,向神告別、向家告別?

《1917》:電影的純粹之美

總的來說,如果你一點都不想知道,酋姐上面所列出的幾個《1917》的文學隱喻,也不想知道《1917》破格性的創新,那麼對你說,《1917》真的就是定位在神之爽片,更不用說還有三個打醬油的超級巨星。??

但除了神之爽片,《1917》更接續著墨西哥導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖(Alejandro González Iñárritu )所欲脫離好萊塢一味追求的商業電影模式,打造出演員與自身角色對話的巧妙空間,並透過攝影師艾曼紐爾·盧貝茲基(Emmanuel Lubezki Morgenstern)的獨特創造力,將其精華至作品《鳥人》(Birdman)、《神鬼獵人》(The Revenant)之中。

導演山姆曼德斯(Sam Mendes)與攝影指導羅傑狄金斯(Roger Deakins)試圖以乾淨俐落的「一鏡到底」之拍攝手法,巧妙完成這令小兵在戰場上送信的驚心動魄。更使出傳說中的「前後呼應法」,頭也坐在一棵樹下,尾也坐在一棵樹下的結束。雖然很多人抨擊這結局很爛~但就以文學的角度,有些時刻無須言語,只要兩張照片、一個眼神、一行字、一個吻、一個可能的終點。

大家都在看的電影影評總匯